2019年5月17日

テーマ「食からもう一度健康を見直しましょう 〜なぜ磁性鍋が生まれたか〜」

「第56回 但馬コネクション」のご案内

5月は京都より、河野武平 氏(株式会社精膳 代表取締役)をお迎えし「食からもう一度健康を見直しましょう 〜なぜ磁性鍋が生まれたか〜」というテーマでセッションを進めて参ります。

河野さんとの出会いは、昨年5月のゲスト青木美恵さん(自然耕房あおき 代表)との打ち合わせに農園を訪ねた時でした。青木さんがご主人を亡くし、農業を続けるか迷っている時に後押ししてくれたのが河野さんでした。「いい土ができてきたのに見捨てるのは勿体ない。応援するから続けよう」と、京都から毎月来て指導してくれました。4年経った今でも続いています。

河野さんは、舞鶴市出身。京都府立綾部高校機械科(当時)を卒業後、商社に入社。高度成長真っただ中、世界何十カ国と訪れ、多様な研究開発プロジェクトに参加し上場企業6社を渡り歩く。主に農産物の流通に携わった経験から環境、健康をテーマに様々な分野で研究開発をされている。

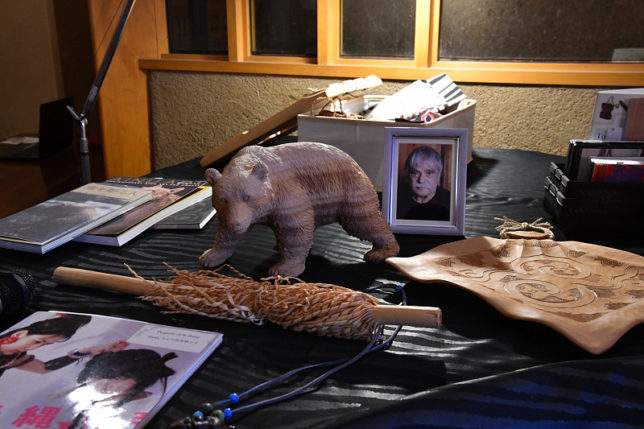

長年マイクロ波の人体に対する影響を危惧し、試行錯誤の末に完成したのが磁性鍋です。

現在の私たちの生活で電子レンジを使わないのは考えられません。でも、なんとなくマイクロ波に不安を感じているのではないでしょうか。マイクロ波を波長転換し、安全で自然の味覚を維持しながら調理できるのが磁性鍋。日本の伝統食文化をより一層生かし、誰もが実践できる調理法。磁性鍋は料亭「和久傳」でも使われ、販売もされています。

河野さん曰く「健康は考えなければ維持できない」。「健康的で美味しい調理には科学的な裏付けがある」「家庭調理には、良い食材を選択する目、味覚、感性が必要」

「食と健康」について科学的に学び、深く知り、考えてみませんか?

たくさんの方のご参加をお待ちしています。

記

日 時: 2019年5月17日(金) 19:00~22:00 (受付開始18:30)

場 所: ドーモ・キニャーナ(豊岡市日高町江原)

ゲスト: 河野武平 氏(株式会社精膳 代表取締役)

テーマ: 「食からもう一度健康を見直しましょう〜なぜ磁性鍋が生まれたか〜」

参加費: 3,000円

※ 講演後、立食交流会があります。

※ 参加申込は、info@tajimaconnection.com までメールでお知らせ下さい。

※ 参加希望の方のみご連絡ください。(不参加のご連絡は不要です)

(先着40名様) (「満席」のお知らせはe-mail、HPでお知らせします)