2019年5月17日

テーマ:「食からもう一度健康を見直しましょう〜なぜ磁性鍋が生まれたか〜」

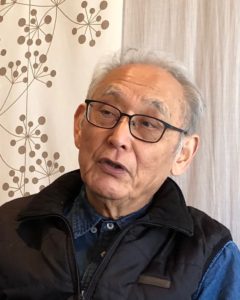

ゲスト: 河野武平(株式会社性膳 代表)

マイクロ波を波長転換し、安全で自然の味覚を維持しながら調理できるという磁性鍋。磁性鍋の開発に駆り立てられた思いをお聞きしました。

昭和46年ごろから「食」に関わり始めました。昭和46年といえば、マクドナルドが日本に上陸した年です。食材をどうするのか。実はマックが始まって初めてレタスの産地ができました。また、マックは夏場が一番売れることから、真空冷却装置も必要になりました。真空冷却装置は当時日本になかったため中古の装置を入れてみるところから始まりました。最近では上勝町のいろどりにも関わるなど、地域おこしを兼ねた「食」について講演しています。

自然耕房あおきのご主人が亡くなってから、3年間で700日ボランティアに通いました。あの素晴らしい畑を失ってはいけない、食の問題を解決したいという思いからです。

日本はガンの罹患患者が増加しています。亡くなった原因よりも罹患の原因を調べないといけないのですが、そういった調査はありませんでした。2016年に初めて調査が行われ、今年発表になりました。しかし、日本にはデータはあっても読んで解析し、改善しようとする人がいません。

データを見ると、生殖機能に関するガンが急増し、全体の25%にまでなっています。10年前、乳がんや膀胱がんになる犬が多発しました。鴨川の河川敷の除草剤が原因と考え、宮内庁に手紙を書いて中止してもらいました。いま、除草剤を使っていない田んぼ、畑はあるでしょうか。わずか1%しかありません。また、すい臓がんも増加しています。 罹患後の寿命が一番短いガンです。

環境と食事の問題が大きいのですが、マスコミや厚生省はきちんと解析していません。

意味不明な認知症対策

高齢者が施設に入ると認知症が増えます。これは栄養計画に問題があるからです。施設では日本食品標準成分表に基づいて栄養計画がつくられます。栄養士はそこに書かれた栄養成分があると思って献立を作りますが、最近の野菜には書かれているほどの栄養がありません。経済的コスト優先で作られてきたからです。そのため、栄養失調になり、ミネラルの不足で症状が悪化するのです。

オーガニックが良い悪いではなく、イオン化されたミネラルがどのくらい入って栽培されているかが大事です。ミネラルが不足すると脳の起動、回転が遅くなり、認知症がスタートします。大幅な認知症増加について、食の問題なのに指摘されていないのが問題です。

がんは、複合的な自己免疫低下によって起こります。これらの要因を減らしていくことで病気が治る。まず要因を知ってそれを軽減することがすごく大事です。そのなかでも、「口径的な生活習慣からの要因」というのが食の問題です。食について無関心では自分の健康を保つのが難しい時代です。他人任せでも難しい。自分で改善していくためのプログラムを作ることが大事です。

自然のサイクルに沿ったリズムで生活することが大切。まずは空腹をしっかり知ることです。朝起きてお腹が減らないのは最悪です。人間は食べるために働いています。忙しいと言い訳せず、きちんとしたリズムで働き、自分の最適リズムを考えていくよう心掛けるべきです。

世の中には健康雑誌が判断していますが、肥満学会のトップがメタボの典型でがっかり。さらに、製薬会社の団体の支援で学会が形成されていることにも不信感を抱きます。商品を売るための本では、バイブル商法とドクターが結びついています。自分で研究していないことを書くドクターもいます。

高度医療は地域の健康に寄与しているでしょうか。MRIは1台で10億円。償却費、維持費がかかります。病院は、病人が増えないと儲からない仕組みになっています。いかに病気にならないかは大事ですが、他人任せではダメです。

食品関係の問題

生鮮食品が減り、惣菜売り場が増加しています。鮮度の悪いものや、丸ままではなくカットされた食材も多くみられます。味の感覚が落ちた分を調味料でカバーしている状況です。

鶏は180~185日で卵を産み始めます。500日で採卵減少し、廃棄処理されます(廃鶏)。後ろを向かず、土を踏まずに一生を終える鶏もいます。病気にならないように抗生物質がたくさん使われます。食物工場ではほうれん草を25日で作ることができます。こうした結果、農産物の品質が低下しています。経済を優先するからです。東京は人間もこの状態。

ロンドンオリンピックでは、「基本的にオーガニック」が基準でしたが、同じ基準では日本で食材を集めることができません。なぜオーガニックなのかというと、ミネラル補給できる食材でないと選手の体がもたないからです。日本で作られている食材では量を食べてもミネラル不足で選手がもたない。ミネラルはサプリメントではなくイオン化したものを吸収しないと意味がありません。

日本ではオーガニック農産物はわずか1%。あまりにも食材が悪すぎます。農家の側にも責任意識がありません。レベルが落ちている。健全な農産物を作り、供給していく責任意識が欠けていることが大きな問題です。日本は何よりも農業、農産物を変えないといけない。地域おこしは、本当は農業からやるべきです。日本の農業は除草剤と農薬で畑をつぶしてきました。これを改善し、有機農業に向かわないとミネラルや酵素が豊富な健全な農作物はできません。この問題には誰も触れようとしませんが、農業生産のありかたを見直さないと健康は維持できません。

なぜ日本で有機農業が持続できないのか。生産者は既存の農業に慣れすぎています。年金で暮らしている高齢農家ほど既存の農業を選ぶ傾向にあります。若い人が農業を支えないといけません。また、家庭で調理する人も極端に減ってきました。ここも改善する必要があります。オーガニックというのは、生産者と消費者が社会的モラルを共有しないと維持していけません。畑の手間3~4倍かかる一方、収量は半分です。このことを一般消費者と共有していかないと持続できません。サラリーマンもボランティアに行きましょう。

良い食材は畑に出ないと判断できません。一番美味しいときの作物というのは実際には供給できないのです。既存の野菜流通は、約30年前に中央市場の仲卸の人がやりやすいように、儲かるように作られたものなので、まったく新しい野菜の流通が必要です。作物にはもっと美味しい時期があり、微量栄養素の塊のようなものもあるのですが、流通に乗ることはありません。流通を変え、生育過程で眠っているものを起こさなければなりません。これは社会的モラルを共有しないとできないでしょう。

磁性鍋

磁性鍋は、電子レンジ専用の調理器具です。電子レンジは電磁波が出るから危険と思っていませんか。「電磁波」という言葉は、太陽から注がれる波長全部を指します。電磁波がないと、生命が成り立たない。電子レンジの問題は、マイクロ波の波長を使うことです。

電子レンジのマグネトロンは、アメリカで開発され、日本で製品化されました。アメリカ人がレーダーを浴びた時にチョコレートやガムが溶けたことから、調理に使えるとのヒントを得たといわれています。

日本では便利に使われている電子レンジですが、ロシアやドイツでは禁止されています。電子レンジの危険性の研究は日本ではされていません。電子レンジを安全に使うために考えて作ったのが磁性鍋です。酸化還元反応による加熱で古くなったコーヒーが元に戻るなど、21世紀の新しい科学を導入した鍋です。

ガス火力の場合、食材に影響するエネルギーは最大でも20%。その他は空中に飛散します。IHでも40%しかありません。その点、電子レンジはエネルギー転換効率が高いので調理が速いのです。

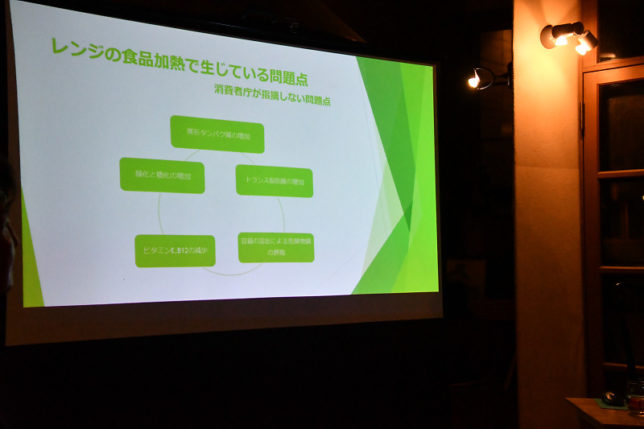

しかし、電子レンジには大きな問題があります。1つには、分子と分子の回転摩擦熱で温度が上がる性質を利用しているため、タンパク質の分子が切れてしまいます。異形タンパクによって食物アレルギーが起きる恐れもあります。実際、電子レンジの普及でタンパクアレルギーが増加しています。また、トランス脂肪酸や酸化・糖化が増え、ビタミンが半減するなど、栄養が破壊される問題もあります。さらに、溶けたプラスチック容器の成分が食品とともに口に入ることも問題です。

こういった問題を日本ではマスコミが書かないのでみんな知りません。マスコミにとっては家電メーカーが最大のスポンサーだからです。タンパク質のアレルギー疾患はレンジの普及とともに増加してきました。お母さんが電子レンジ調理に慣れすぎると子どもにも影響します。

食品には吸収できる波長が決まっていて、吸収波長でないエネルギーを与えても美味しくなりません。農産物は好天が続くと赤外の波長の影響で美味しくなりますが、吸収できる波長にシフトしてエネルギーを与えると効率的に美味しく調理することができます。一番波長の良いセラミックの中に、還元反応を起こすマンガンフェライトを入れ、吸収したマイクロ波を遠赤外線に転換します。マイクロ波の漏れはなく、全部吸収されます。そのままだとマイクロ波が飛び出す。電子レンジは、携帯電話の40~100万倍のエネルギーを使っています。

美味しい調理は科学的に証明することができます。磁性鍋を使うと、アミノ酸(旨味)が増え、美味しくなりますし、水を入れないので旨味が凝縮されます。だれでも簡単に調理できるので、みんなに調理してほしいです。「料理は科学」と教えると男性もやろうとします。ぜひ自分で調理してください。